プログラマー募集中。環境問題の解決に協力していただけませんか?

エコライフ楽しんでいきましょう!

いろいろな形のエコライフ、選びたいほうだいです。みなさんのエコライフを応援します。

おしらせ

2024年3月14日

自転車発電装置レンタル料 価格変更のお知らせ

2023年11月28日

ゼロカーボンで事業を行います

2023年4月3日

エコライフAIチャット

2023年2月1日

クルポアプリ公開(静岡県)

2022年4月12日

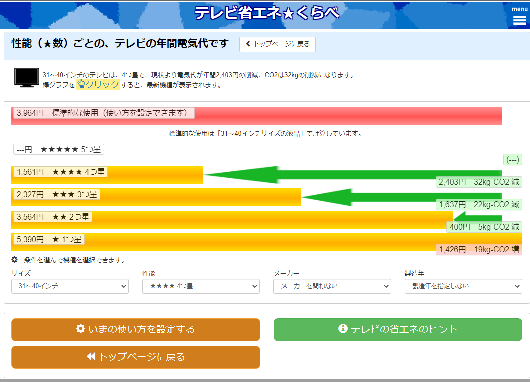

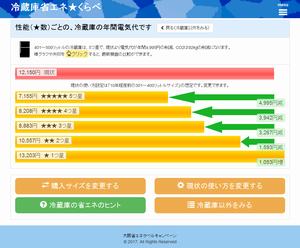

家電診断ツール2022年度に更新しました

2022年4月10日

「家庭CO2コントロールパネル」公開

エコライフのためにご活用ください

自転車発電イベントの紹介

2024年3月14日

自転車発電装置レンタル料 価格変更のお知らせ

2023年12月5日

文化祭「チャリ発電」で探究学習 品川女子学院中等部1年E組様

2022年6月19日

自転車発電 芸術祭で発電!?SOCIAL ENERGYの自転車発電ワークショップ

有限会社ひのでやエコライフ研究所

〒604-8874 京都市中京区壬生天池町27-4

電話 075-708-8152

E-mail: hinodeya@hinodeya-ecolife.com

.jpg)